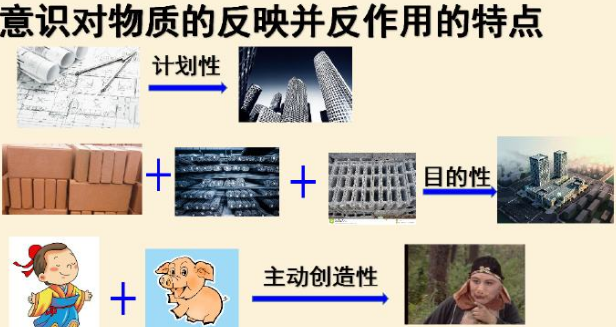

举例说明 意识活动具有目的性、计划性

来源:网络收集 点击: 时间:2024-03-10例如,有了利用业余时间学好外语的决心,这种决心就一方面推动人去进行外语学习活动,另一方面又抑制那些可能干扰学好外语的其他活动。

人们在反映客观对象时,总是基于实践的需要,带有一定的主观倾向和要求,抱有一定的动机和目的。人的活动中预定的蓝图、目标、活动方式和步骤等,都体现着意识活动的目的性和计划性。

意识对世界的反映,是一个能动的创造过程。意识不仅能够反映事物的外部现象,而且能够由感性认识能动地上升到理性认识,反映事物的本质和规律。它不仅能够“复制”当前的对象,而且能够追溯过去,推测未来,创造一个理想的或幻想的世界。

扩展资料

意识的产生前提

没有思维主体及思维活动就不可能产生意识。思维主体是可对信息进行能动操作(如采集、传递、存储、提取、删除、对比、筛选、判别、排列、分类、变相、转形、整合、表达等等作业)的物质。思维主体既有自然进化而形成的动物(比如人类),也(会)有逐渐发展完善的人工智能产品。

思维活动所产生的意识以信息的形式储存、表现和传递输出,意识传播的实质是信息传播。意识往往又会成为思维主体进行下一步思维的基础。

意识的产生需要能量,意识的存在和传播需要介质(物质),总之,意识的存在是依附于物质的。意识与其物质载体本身的现象往往并不是一回事。撇去载体的因素,意识不占据空间,而物质存在是占据空间的,这就是意识与物质的根本区别。

由于思维主体在获取及处理信息时,信息可能发生种种变异,因此意识的内容不一定真实的反映了客观事物,意识可能超越客观事物,也可能是对客观事物的歪曲反映。

参考资料来源:百度百科-绝对意识

参考资料来源:百度百科-意志行动

参考资料来源:百度百科-意识

版权声明:

1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。

2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。

3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。

4、文章链接:http://www.ff371.cn/art_312195.html

订阅

订阅